まず先に謝っておきます

うみねこのなく頃には、一応クリア済みです

なぜ一応かというと、トロコンはしたけど最後の方(厳密にはEP8あたり)プレイに耐えられずスキップしました

犯人とかはだいたい予想していて、当たってはいたのですが、とはいえしっかり最後読んでいません

何回もプレイして読み込めていません

私は大した文才はないし、読み解く力があるわけではありません

そのため、その辺のプレイヤーが、プレイしたけど最後の方投げ出してしまった辛辣めな感想と、

chat GPTにバリバリのネタバレありとして聞いた内容をテキスト化して貼り付けたものを、下記に記載します。

下に続きます

※読み直しながら、誤字脱字や間違いなどは修正していく予定です

ネタバレもchat GPT任せなので、それを信じなければ本物とは視えないでしょう笑

なので、今後私の方で気付いたことは直したいです。

まずは私の総評やら感想やら、辛辣めです

好きな方ごめんなさい

理解できていない事は多々あると思います

ただ、現時点での私の感想やらをソノママ書きます

◯きっかけ

まずこの作品をやろうと思ったきっかけから

Xのライブで、とあるフォロワーさんの部屋に入っていた時

たまたま話題で、うみねこの舞台がすごい

と聞いた事がきっかけでした

元々、竜騎士07さんは、ひぐらしで知っていたのと、NHKのアキバ年末の24時間だったかな?

それに出られていて知っていた

ひぐらしの同人版を、家族ぐるみでされていたのは非常に印象的だった。

大して詳しくないですが、ミステリーは好きなジャンルでして、うみねこのなく頃にのあらすじを読んで面白そうだな。と思ったのを覚えています。

「愛がなければ視えない」

作品のテーマだと受け止め、非常に期待しました。この私の考えや人生まで変えてくれる。

大袈裟に言えば、それぐらい期待しちゃったんですよね

だから辛辣気味になってしまったというのもあります

なぜなら、出題しといて、後は読者にお任せします

ちゃんと読んで理解したら分かるでしょ

このスタンスは全く腑に落ちない、不完全燃焼でした

ノンフィクションとか、ドキュメンタリーなら理解出来ます

しかし、それを作者が考えたフィクションでされたら、ただの責任放棄、やり投げ、なんだそれってなります

過去にひぐらしか何かで、ネタバレ画像にムカついてそうしたとからしいですが、犯人が分かったらつまらない作品なら、分からなくてもつまんない作品なんです

だから、ネタバレあろうがしっかり書き切るという姿勢は見せて欲しかった

コミックが最後だから、それには詳しく書きますよスタンスもなんか違う気がします

なので、失礼ですが今後 竜騎士07さんの作品を読む気は失せてしまいました

ただこのまま作品を投げたくはないので、コミックだけは読もうと思ってます

◯作品プレイの思い出

最初に思ったのは、アガサクリスティのそして誰もいなくなったじゃん

でした笑

そして残念ながら一番面白かったのがその辺りの出題編という…

人間か魔女か。

という論争は良かったです

赤き真実なども読み物の要素としてはアリ

戦人に感情移入して応援してた人も多いのでは?

あと、プレイ時間かなりかかります

80-100時間ぐらい目安でしょうか?

一章あたり10時間ちょいぐらい

軽めのADV4.5本分ぐらいあるかもですね

ただ、私は長ければ良い

とは思いません

むしろ、作者の自己満や自慰行為では?とかなりイライラしてました

良い作品はちゃんと上手くまとめてあるんですが、この作品は無駄に長い。

失礼、作者は必要だと思って書いてくれてる内容も、私のような読み手には冗長でしかなく、苦痛

そんな些細な内容とか、終盤まで覚えているわけないじゃん笑

熱心に謎ときしてた人は分かるかもしれないけどさ

それで散々伸ばしに伸びた話を見た結果、よく分かりませんでした

………???

ってなりましたよ笑

犯人の設定もめちゃくちゃ

なんそれ笑

って突っ込んじゃいました

挙げ句の果てには、そのゲームの語り手による説明だからOK?

なにそれ、アンフェアじゃん

ミステリーバカにしてるのか?

とさえ思いましたね、申し訳ないですけど

私が最終的にこの作品で思ったことは

ミステリーではない

ファンタジーでもない

動機も大した内容でなく、胸に響かない

トリックも許容できない

全く好きなジャンルから受け止められない

という結論でした

でも、ひぐらしからプレイしていて好きな人や、他にも刺さる人がいるのも事実ですよね

なので、この作品はつまらない。駄作だ。

ではなく

私には合わなかった、という事だけです

なので好き嫌いが分かれるのかな〜

と思うのと

作品の見方が分かっている人、もしくは頭が良い人

とかは楽しめるのかなと思ったり

作品との巡り合いって、結構相性ありますからね

仕方ありません

ただ、この作品の良いところもちゃんとあります

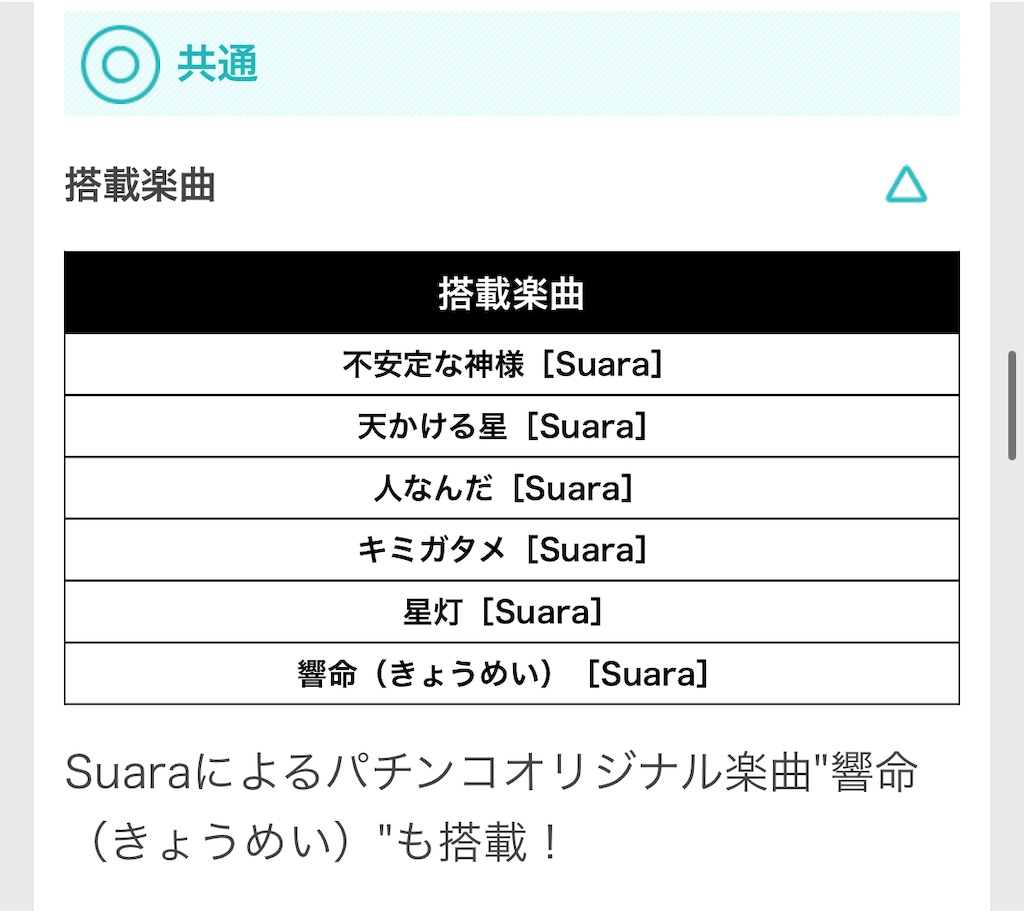

① 楽曲が良い

② キャラクターたくさん出る

③ 声優が素晴らしい

④ ミステリーと魔法の論争という視点は面白い

⑤ ノックスの十戒とか、ミステリー作品早口で語ってる的な、なんちゃってな小ネタが面白い

⑥ ⑤は小ネタのようで謎解きの要素だったりと、キーを上手く隠している

⑦ 残虐シーンアリで飽きない(人による)

⑧ 設定がコテコテミステリーながら、それだけにはしない

⑨ 個性があふれるキャラで印象に残ってる

2025/11/8追記

他考察サイトなどをいくつか拝見し、新しく分かったことなどあった

まず、戦人が生存していたと言う事

厳密には肉体だけ生き残った、ということらしいが

結構大事なシーンなのにスキップしちゃってたからなあ…

そうなると、現代でいくつもストーリーがあるのは理解できた、そしてその目的も

ヤスの最期も、何となく理解できた

愛がなければ視えない

たしかにそうなのかもしれない

かといってまだ咀嚼は全然出来ていない

今だに腑に落ちていないのだ

話の軸がミステリーでないものを、ミステリーとして描いているのはやっぱ引っかかる

どうやら、ミステリーの限界を打ち破るつもりという記事も見たが、申し訳ないがミステリーとは思えない

アガサクリスティのそして誰もいなくなったは、当時ミステリーかの論争になったとか聞いた

たしかアクロイド殺しもだよね

全てはアンフェア感、悪い意味で騙された。というべきかな

その不信感が拭いきれていなくて、喉にずっと引っかかっていて気持ちがいいものではないという事である

終わってから一呼吸入れ、再度ストーリーの理解と、作者の伝えたかったこと、作品のテーマ

いくつかサイトや動画やAI使って集めてみたけど、まだ理解して腑に落ちるまでは時間がかかりそうだ

いっそのこと、スパッと忘れて時間を置いてから考え直すのも良いのかもしれない

この追記時点のまとめだが

やはりミステリーではない

ヒューマンドラマというわけでもない

愛(動機)がなければ視えない、と思ったけど、イマイチ納得感がない。弱い。

改めて楽曲が素晴らしい

私の至らぬところが多いのもあるが、果たしてこれは好き嫌いなのか、知識不足なのか、誰かに語ってもらわないと理解できないのか

いづれにせよ、今だに困惑しているぐらい深い作品なのだと思う

また追記できる事があれば…

さて、ここからはchat GPTとやり取りした、バリバリのネタバレかつ、やり取りの内容で私の感想をまとめてくれたものになります。

【うみねこのなく頃に 事件整理(中量・文体A/B中間・時系列型)】

====================================================================

【あなたの総評】

あなたは本作に対して、以下の失望感を感じた。

- ミステリーとしての「公平さ」「論理的手掛かりの提示」が弱く、読者が真相に辿りつく構造になっていない。

- トリックや密室は象徴性が優先され、論理的な満足感が薄い。

- ファンタジー要素は感情的深みより抽象表現が前に出ており、共感が生まれにくかった。

- 犯人と動機に説得力を見出せず、結末に納得がいかない。

期待が大きかった分、落差も大きく、「自分には合わなかった」という結論に至った。

====================================================================

【前提:二つの視点(AとB)を併存させる】

本作では真相が一つに固定されない構造が意図的に採用されているため、

以下の二つの読み方が生じる。

( A ) ヤス(=紗音 / 嘉音 / ベアトリーチェ)を中心とした統一モデル

( B ) 各エピソードは異なる「可能性世界」で、犯人・状況が揺らぐモデル

以降の記述は、すべてこの二視点を並列で扱う。

====================================================================

EP1:Legend of the Golden Witch

====================================================================

【第一の晩】使用人室 六名殺害

被害者:蔵臼、夏妃、源次、郷田、熊沢、紗音

状況:部屋は施錠され、死体が揃って発見される。

A視点(ヤス統一モデル)

- この時点で「紗音」は死体役。実際には生存している。

- 鍵の管理と「誰がいつ鍵を確認したか」を制御し、密室は“成立したように見せている”。

- 死体の損壊は儀式と魔法演出のための加工。

- 「紗音」「嘉音」「ベアト」はヤスの役割(人格マスク)。

B視点(犯人揺動モデル)

- 使用人側の共犯(源次・熊沢・郷田)が現実的な犯行可能性を持つ。

- 死体確認の証言が限定されているため、損壊の再現性は曖昧。

- 密室は「施錠を本当に信じるか」の心理的な仕掛け。

--------------------------------------------------------------------

【第二の晩】喉部損壊の二体

被害者:秀吉、絵羽

A視点

- ヤスが儀式に沿って行い、殺害は「物語としての演出」。

B視点

- 絵羽の立場は複雑であり、自殺・情動・第三者の介入など複数解釈が成立。

--------------------------------------------------------------------

【第三の晩以降】

目撃と証言の情報が制限され、「魔法」の印象操作が強まる。

====================================================================

EP2:Turn of the Golden Witch

====================================================================

【第一の晩】頭部破壊による見立て殺人

A視点

- EP1と同様にヤスは「死体役を含む役割演出」を再現。

- 儀式再現の目的は「罪悪感」と「愛されなかった痛み」を相手に理解させること。

B視点

- 使用人・家族含めた共犯可能性が拡大。

- 証言が崩れ始め、推理で断定することが不可能な構造に入る。

--------------------------------------------------------------------

【第二〜第六の晩】

死体の確認範囲が狭まり、「誰がいつ死んでいるか」が曖昧化。

叙述トリック的効果が強い章。

====================================================================

EP3:Banquet of the Golden Witch

====================================================================

【第一の晩】演出としての儀式の強調

A視点

- ヤスは“存在証明”のために物語を演じている。

- 恋愛感情の破綻とアイデンティティ不安が動機の中核。

B視点

- 証言の信頼性が失われ、物理推理が成立しない領域へ移行。

【EP4〜EP8 犯人・トリック・動機まとめ(中分量・A/B併記型・時系列タテ型)】

────────────────────────────

■ EP4 「Alliance of the Golden Witch」

────────────────────────────

● 第一の晩

A視点(ヤス統一モデル):

・殺害者はヤス(紗音 / 嘉音 / ベアトリーチェ人格の統合主体)。

・今回は実殺が行われていない。「死体」があるように見える描写は「手紙」「語り」の結界世界による演出。

・エピソード4は、実質「戦人が何を見ていて、何を見落としているか」を示すメタ物語的役割が強い。

B視点(個別解釈モデル):

・このエピソードは「実際には殺人が起きていない可能性」を示す回。

・ゲーム盤として描かれる殺人は、紗音=ベアトが戦人に「自分を理解してほしい」という形で構築した寓話的シナリオ。

・「ベアトリーチェが戦人に愛を問う」構造が強調される。

・ここで“ベアトの赤文字”が戦人を追い詰めるのは、戦人自身が「なぜ真相を“見ようとしない”のか」を突きつけるため。

● 第二〜第八の晩

・EP4は「実際の連続殺人」を再現するより、「戦人の記憶/認識/拒絶」がテーマ。

・殺人の描写は象徴的。現実的トリック再現は目的になっていない。

● 動機

A視点:

・ヤスは「戦人に自分の存在を認識してほしい」。そのための「物語劇」であり、物理殺人に価値はない。

B視点:

・EP4は「戦人の罪」の提示準備回で、犯人像は固定されない。

────────────────────────────

■ EP5 「End of the Golden Witch」

────────────────────────────

● 第一の晩

A視点:

・「偽装死体の演出および盤面操作」。殺人ではなく「ゲームの形作り」。

・主要な犯行役はヤスだが、駒の操作には「右代宮秀吉(中立サイド)」「南條」「使用人組」などの協力可能性が複合的。

B視点:

・EP5は「検察(戦人) vs 法廷(ヱリカ)」の構造のため、死体配置=証拠構築が主題。

・真相より「どのような論理で犯人が決まるか」を示すエピソード。

● トリック・注目点

・「密室」はすべて「鍵の管理」と「死体確認不備」で崩せることをヱリカ側が実証。

・これは「うみねこにおける密室は常に人間の過失・確認不足で破れる」ことの公式提示回。

● 動機

A視点:

・ヤスは「真相に触れられる前に、ゲームそのものを“絶対の魔法”として完成させたかった」。

B視点:

・エピ5は「論理勝負は結局、前提の確認に依存する」ことを描くための構造回。

────────────────────────────

■ EP6 「Dawn of the Golden Witch」

────────────────────────────

● 第一の晩〜第八の晩(圧縮まとめ)

A視点:

・「結婚宣言ゲーム」。これは殺人劇ではなく「戦人とベアト(ヤス)による、理解と同意の儀式」。

・ベアト人格は「理解されたい」という願いと「理解されないなら消える」という諦念の狭間にある。

B視点:

・EP6は「犯人特定」ではなく「対話成立」の回。

・密室はすべて「共犯・死体確認の欠如・鍵の循環」で説明可能。

・しかし「それを説明しても誰も納得しない」という点まで含めて構造に組み込まれている。

● 動機

A視点:

・ヤスは「戦人に自分を選んでほしい」。だが「自分は選ばれるべき存在ではない」と思っている(二重否定)。

B視点:

・テーマは「語られた物語は、誰がそれを信じるかで意味が決まる」。

────────────────────────────

■ EP7 「Requiem of the Golden Witch」

────────────────────────────

※ここが「真相開示」

● 重要点

・紗音、嘉音、ベアトリーチェは「同一人物(ヤス)」。

・ヤスは「右代宮家の出生事情により、性別身体が不完全なまま育った」。

・愛(自尊・承認)を求めたが、恋愛関係は常に「成就できない関係」になり続けた。

・「黄金の魔女」は現実の知識人ではなく、ヤスが作り上げた「もうひとりの自分」。

● 動機

・殺人は「事件当日には実行されなかった」。

・すべては「ヤスが作った“いくつもの可能性のゲーム盤”」として描かれているだけ。

→つまり、物語中の殺人は「実行された事実」ではなく「犯行可能性としての物語モデル」。

────────────────────────────

■ EP8 「Twilight of the Golden Witch」

────────────────────────────

● 真相的役割

・「語り手が誰だったか」が確定する回。

・戦人は「何が起きたか」を完全には語らない。

・真相は「誰が、誰を、どう愛したか」だけが残る。

● テーマの結論

・事件は「本当に起きたかどうか」が重要ではなく

「語られた物語を、どう受け取るか」で意味が変わる。

────────────────────────────

「うみねこのなく頃に」を読み終えた。長い物語だったし、印象に残る台詞や場面も確かにあった。ただ、結論としては「自分には合わなかった」。これは理解できなかったとか、読み切れなかったとか、そういう話ではない。作品の構造やテーマは分かった上で、それでも自分の嗜好とは噛み合わなかった、という話になる。

私はもともと「本格ミステリー」が好きだ。動機や仕掛けの納得性、提示のフェアさ、論理の美しさ、そして「謎が解けた」と思える瞬間が最も気持ち良い。しかし「うみねこ」はそこを重視していない作品だった。ミステリーの形を借りているけれど、焦点が当たっているのは「物語をどう受け取るか」「誰が語り、誰が信じるか」という認識と関係性の話だった。

作品が掲げる「愛がなければ視えない」という言葉も、ロマンチックに響く一方で、核心部分を曖昧にしているようにも感じた。動機や犯人像を「愛」で語られると、そこにあるはずの具体やリアリティが霧に包まれる。もちろん、それを美しいと感じる人もいるし、作品自体もその方向で設計されている。ただ自分にとっては、そこが「納得できない」と感じる部分だった。

以下、内容理解として整理した「犯人・構造・動機」を簡潔にまとめる。

--------------------------------------------

■ 犯人について(A視点:統一モデル)

・紗音、嘉音、ベアトリーチェは同一人物(ヤス)。

・ヤスは生い立ちと身体的事情により、「自分は愛されない」と感じながら育った。

・好きになった相手との関係は、いつも「成立しない関係」になってしまう。

・その自己否定と希求が、物語上の「魔女(ベアトリーチェ)」として表現される。

■ 各エピソードの事件(B視点:可能性モデル)

・物語に描かれる殺人は「実際にそう起きた事実」ではなく「起こり得た可能性の盤面」。

・複数の人物が犯人になり得る状況を意図的に作り、それを「ゲーム」として提示している。

・だから「どの晩に誰がどう殺したか」はエピソードごとに描写が異なる。

・ヤスは「事件を本当に起こした」わけではなく、「起こし得た世界」を並べた。

--------------------------------------------

■ 動機について

・ヤスは、誰かに自分を見てほしかった。

・でも「見られても受け入れられない」とも思っていた。

・愛されたいのに、愛されてはいけないと思っている、矛盾した願い。

・その苦しさが、ベアトリーチェという人格と、いくつもの「物語」を生んだ。

--------------------------------------------

■ 自分が合わなかった理由

・ミステリーとしては「トリックのための仕掛け」よりも「語りの構造」が中心。論理の決着が弱い。

・動機が「理解してほしかった」という一点に収束するため、感情の厚みが自分には薄く感じられた。

・作品の価値はそこではなく「あなたはこの物語をどう受け止めるか?」という姿勢にある。

自分は「真相が開かれる快感」を求めていたので、このタイプの結末は共感できなかった、というだけのことだった。作品を否定する必要も、理解できなかったと自己評価する必要もない。ただ、好みと方向性が違っていた。

そして、それだけの話なら、それで十分だと思う。

--------------------------------------------

【まとめ】

「うみねこ」は、物語の受け取り方そのものを問う作品だった。語られたことより、語られなかったこと。確定した真実より、「どの真実を信じるか」。そこに価値を見出せる人にとっては、深く刺さる作品になるだろう。ただ、自分のように「謎の解決に美しさを求めるタイプ」にとっては、結末が霧散していくように感じるかもしれない。

どちらが正しいわけでもない。

ただ「自分には合わなかった」。それでいい。